УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Приглашаем вас в Самарскую областную универсальную научную библиотеку – почитать. Предлагаем вам подборку новых книг, которых нет в наших полнотекстовых базах, зато они есть в библиотеке. Это издания по актуальным проблемам истории, политики, экономики, права, филологии, литературоведения, естествознания, психологии, искусства, медицины, философии, социологии.

Вы можете сделать предварительный заказ, создав аккаунт в Личном кабинете на сайте нашей библиотеки. Ответ на запрос придет в течение одного рабочего дня на ваш e-mail. Получить нужную литературу можно в удобное для вас время.

Приглашаем:

– за бумажными книгами – в отдел читальных залов (пр. Ленина, 14а, тел. 335 68 53, электронная почта – ochz@libsmr.ru) и в отдел абонемента (ул. Мичурина, 58, тел. 336 24 88, электронная почта – abonement@libsmr.ru).

Читайте с удовольствием!

«Природу в звуки претворил...»: А. Н. Скрябин глазами современников.

Предлагаемый читателю сборник посвящен одной из ключевых фигур музыкальной жизни России начала XX века – композитору Александру Николаевичу Скрябину (1872–1915). В издании представлены тексты интервью, письма В.И. Скрябиной и Т.Ф. Шлёцер-Скрябиной к друзьям, а также стихи, посвященные композитору. Значительную часть сборника занимают воспоминания о Скрябине современников, среди которых дочери композитора Мария и Марина, его двоюродный брат Аполлон, поэт К. Бальмонт, скрипач Н. Авьерино, пианисты М. Мейчик, А. Дроздов, Эмиль Боскэ, музыковед Роза Ньюмарч. Многие тексты публикуются впервые.

В приложении полные тексты обоих выпусков «Известий Петроградского Скрябинского общества» и два очерка А.С. Скрябина и В.В. Попкова, посвященные биографии композитора и истории Скрябинских обществ. Книга иллюстрирована фотографиями, факсимильными воспроизведениями документов и снабжена необходимым справочным аппаратом.

Аншаков Юрий Петрович. Черногория – «горное соколиное гнездо» свободы на Балканах. Жизнь общества, становление государства, освободительная борьба, внешняя политика (1711–1860 гг.)

В монографии представлена широкая панорама исторического прошлого Черногории, славянской страны на Балканах на протяжении XVIII – первой половины XIX в. Автором рассматривается внутриполитическая жизнь черногорского общества, специфика государственного строя Черногории, ее международное положение. Особое внимание уделяется героической освободительной борьбе черногорцев, воспетой в народном эпосе, роли Черногории в национально-освободительном движении на Балканах.

В книге, наряду с рассмотрением узловых сюжетов черногорско-венецианских, черногорско-австрийских и черногорско-французских отношений, всесторонне освещаются многогранные русско-черногорские связи, отмечается их сложность и противоречивость на отдельных этапах становления русско-черногорских взаимоотношений, анализируются закономерности и особенности политики русского правительства в отношении Черногории в русле общей политики России на Балканах.

Балканская распря: распад Балканского союза и Межсоюзническая война 1913 года в зеркале русской прессы.

Осенью 1912 г. началась Первая балканская война – Болгария, Сербия, Греция и Черногория совместно выступили против Османской империи и нанесли ей поражение. Однако вмешательство внешних игроков, прежде всего Австро-Венгрии, и нерешенные вопросы территориального размежевания на Балканах довольно быстро спровоцировали конфликт среди союзников, вылившийся во Вторую, межсоюзническую, балканскую войну лета 1913 г.

Данная книга представляет собой републикацию статей из российских газет разных политических направлений за 1912–1913 гг., посвященных распаду Балканского союза и войне между его участниками за раздел отвоеванных у турок македонских земель. Магистральными темами являются поиск правых и неправых в споре о Македонии, ужас от братоубийственной войны и разочарование в славянской идее.

Животич Александр. «Балканский фронт» холодной войны: СССР и югославско-албанские отношения 1945–1968 гг.

В период с 1945 по 1968 г. югославско-албанские отношения прошли несколько этапов, отмеченных различными формами сотрудничества и идеологического противостояния. Обе стороны по-разному воспринимали друг друга и перспективы двусторонних отношений, с одной стороны, и роль великих держав, с другой.

Благодаря сотрудничеству югославских и албанских коммунистов в ходе Второй мировой войны по ее окончании отношения между Югославией и Албанией приобрели особый характер. Первые послевоенные годы характеризовались близостью межгосударственных отношений, а также всесторонней помощью, которую Югославия оказывала Албании в политической, военной и культурно-просветительской сферах. Установление прямых контактов между советским и албанским партийным руководством летом 1947 г. ознаменовало усиление советского влияния на Албанию и пропорциональное ослабление югославского присутствия. Вопрос югославско-албанских отношений наложил отпечаток и на комплекс проблем, которые послужили причиной конфликта между Югославией и СССР, разразившегося летом 1948 г.

Годы конфликта Югославии со странами, сплотившимися вокруг Советского Союза, отмечены постоянной напряженностью на границе, политическими столкновениями, взаимными обвинениями, югославским сближением с Западом, разрывом регулярных дипломатических связей и новыми попытками поднять вопрос о положении албанского меньшинства в Югославии. Уровень югославско-албанских отношений не изменился вследствие югославско-советской нормализации, наступившей после 1955 г. Постепенное отдаление Югославии от обеих супердержав и возглавляемых ими блоков, а также неспешное сближение со странами третьего мира, с одной стороны, и упорная приверженность албанского руководства закостеневшим идеологическим догмам, с другой, предопределили дальнейшее взаимное отчуждение, возникновение новых идеологических, политических, межэтнических противоречий и, в частности, очередное обострение албанского вопроса в Югославии. Установление близких связей между Китаем и Албанией ознаменовало начало нового этапа югославско-албанских отношений, который был отмечен обострением межгосударственного и межпартийного противостояния, а также непродолжительной попыткой преодоления противоречий на фоне ввода советских войск в Чехословакию в 1968 г.

Оценка и управление состоянием здоровья обучающихся на основе гибридных интеллектуальных технологий.

В монографии рассмотрены вопросы синтеза решающих правил прогнозирования и ранней диагностики заболеваний, высказываемых высоким уровнем длительных психоэмоциональных напряжений и утомлений, возникающих в ходе интенсивного процесса обучения в сочетании с индивидуальными и экологическими факторами риска. Приводятся результаты статистических испытаний полученных решающих правил.

Пленков Олег Юрьевич. «Революция» 1968-го: эпоха, феномен, наследие.

Новая книга профессора СПбГУ О.Ю. Пленкова посвящена «молодежной революции» 1968 г., ставшей кульминацией изменений, происходивших в западном обществе в течение сорока лет после окончания Второй мировой войны. Революция эта, взятая в кавычки, не повлекла за собой серьезных политических реформ, однако принесла важные моральные перемены в общественную жизнь. Не будучи социально-экономически или политически мотивированной, «революция 1968-го» быстро распространилась по всему миру, выступая против прошлого в лице буржуазного общества, разделенного по классовому и расовому признакам. Однако за 1968 г. последовала лишь субкультурная эрозия старого мира, а не желанные изменения политического строя или преодоление капиталистической системы. В итоге 1968 г. стал рубежом, отметившим переход в постиндустриальное и постсоциалистическое общество. В предлагаемой вниманию читателя книге автор рассматривает истоки, историю и последствия этих событий.

Попов Евгений Анатольевич. 1968: опыт художественного исследования.

1968 г. был во многом переломным для всей истории ХХ в. Огромное количество событий (студенческие революции на Западе, «Пражская весна» и многое другое). Огромное количество новых музыкальных альбомов, культовых книг (от Урсулы Ле Гуин до Ролана Барта). Именно в 1968-м возникло то, что мы называем современной культурой и искусством – от новой рок-музыки до философии постмодернизма.

Огромное значение 1968-й имел и для отечественной литературы и русских писателей. Александр Солженицын заканчивает «Архипелаг ГУЛАГ» и зарывает рукопись в лесу. Владимир Высоцкий пишет письмо в ЦК КПСС. Василий Аксенов издает свою лучшую книгу 60-х – «Затоваренную бочкотару». Евгений Евтушенко на острове Пасхи пьет виски с американскими офицерами. Эдуард Лимонов в литературном андерграунде шьет свои первые брюки…

А еще в этой книге действуют Александр Галич, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Корней Чуковский, братья Стругацкие, Василий Белов, Николай Рубцов и многие-многие другие.

Уникальная панорама уникального года дополняется специально написанными для книги мемуарами ныне живущих очевидцев того времени – Ефима Бершина, Сергея Боровикова, о. Владимира (Вигилянского), Карло Визинтини (Италия), Игоря Волгина, Анатолия Гаврилова, Ренэ Герра (Франция), Юрия Кублановского, Эдуарда Русакова, Саши Соколова, Сергея Чупринина, Евгения Цымбала. Авторы вдвоем рассуждают о времени: иногда слово еще берет очевидец событий Евгений Попов (г. р. 1946), а умело анализирует ситуацию Михаил Гундарин (г. р. 1968).

Ценности и поведение: кросс-культурный подход.

Собранные в этой книге главы обращаются к связям между ценностями и поведением с культуральной точки зрения. В них сделан обзор исследований, проведенных в разнообразных культурах, и обсуждается культура как модератор взаимоотношений между ценностями и поведением.

С точки зрения структуры, в первой части этой книги обсуждается то, что такое ценности и как они должны измеряться; затем во второй части исследуется содержание взаимоотношений между ценностями и поведением в разных областях жизни, включая просоциальное поведение, агрессию, поведение в организациях и формирование взаимоотношений. В третьей части исследуются некоторые из модерирующих процессов, которые связывают ценности с поведением.

Взятые вместе, эти главы представляют собой обзор и синтез более двадцати лет исследований ценностей и поведения, и предлагают новые идеи, которые имеют важные последствия как для исследований, так и для практики.

Тогоева Ольга Игоревна. Истинная правда: языки средневекового правосудия.

Ольга Тогоева – специалист по истории средневековой Франции, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

В книге на материале архивов Парижского парламента, королевской тюрьмы Шатле, церковных и сеньориальных судов исследуется проблема взаимоотношений судебной власти и простых обывателей во Франции эпохи позднего Средневековья.

Каковы особенности поведения и речи обвиняемых в зале суда, их отношение к процессуальному и уголовному праву? Как воспринимают судьи собственную власть? Что они сами знают о праве, судебном процессе и институте обязательного признания? На эти и многие другие вопросы Ольга Тогоева отвечает, рассматривая также и судебные ритуалы – один из важнейших языков средневекового правосудия и способов коммуникации власти с подданными. Особое внимание в книге уделено построению судебного протокола, специфике его формуляра, стиля и лексики.

Суд рассматривается не как государственный институт, но как место встречи представителей власти с ее подданными. Главной таким образом становится проблема коммуникации, контакта этих двух сил, их способность говорить друг с другом, обмениваться информацией. Как проходил подобный контакт? Как, на каком языке общались судьи и обвиняемые? Что они хотели сказать друг другу? Какими словами, посредством каких понятий и аналогий, при помощи каких жестов каждый из них пытался убедить окружающих в своей правоте?

ДНК-криминалистика.

Монография посвящена актуальным проблемам биологических, правовых, этических аспектов ДНК-идентификации личности и ДНК-регистрации населения. Отдельно описаны некоторые важные вехи в исследованиях молекул ДНК и приведена информация о геномной организации и типах полиморфизма ДНК человека. Рассмотрены практически все разрабатываемые подходы к ДНК-идентификации и, несмотря на то, что большинство из них в криминалистической практике не нашли широкого применения, они тем не менее заслуживают быть упомянутыми. Определенный акцент сделан на новых маркерных признаках, потенциально способных дополнить и даже заменить собой ныне широко используемые. Уделено внимание формированию баз данных ДНК отдельных людей с использованием цифровизации, приобретающей в последнее время все большее значение. Затронуты обсуждавшиеся на протяжении многих лет в разных странах вопросы ДНК-регистрации всего населения, которая вне всякого сомнения рано или поздно произойдет, что значительно повысит раскрываемость преступлений, которых к тому же непременно должно стать меньше ввиду неотвратимости наказаний, а серийные случаи вообще должны будут исчезнуть, поскольку преступника задержат раньше, чем он успеет совершить новое. Кроме того, будут оперативно устанавливаться личности людей, погибших в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф и прочих трагедий; будут облегчены розыск без вести пропавших, опознание трупов неизвестных лиц, а также идентификация людей, страдающих потерей памяти и неспособных сообщить о себе какие-нибудь данные (включая малолетних детей).

Стригунов Константин Сергеевич. Наркокартели и криминальные сети: рассвет темной глобализации.

Глобализация и кризис мировой социально-экономической модели активировали рост наркоиндустрии, которая рывком вывела преступные сообщества на невиданный организационный уровень. Наблюдается колоссальный рост и усложнение этих криминальных структур, особенно ‒ наркокартелей. Они объединяются в мегасети, чья сила в транснациональном взаимодействии, создающем угрозу государствам и всей международной безопасности. Эти субъекты формируют параллельную теневую глобализацию, приводя к разрушению государств и ежегодной гибели сотен тысяч человек. Криминальные сообщества, прежде всего наркокартели, порой становятся неотличимы от террористических организаций, повстанцев или наемников, демонстрируя чудовищный уровень насилия, в котором стирается различие между преступностью и войной, а террор становится без границ. Все это создает зоны беззакония, где преступные организации подминают под себя власть. Более того, такие преступные сообщества все активней используются в современных формах неклассической войны ‒ от гибридных войн до цветных революций, взаимодействуя с государственными и наднациональными акторами. Данная монография посвящена исследованию этих и других аспектов формирующейся темной глобализации.

Социальная психология добра и зла.

Борьба добра со злом продолжается веками – в большинстве случаев мы становимся ее свидетелями, иногда, к сожалению, непосредственными участниками. Прогресс цивилизации сделал зло более изощренным, позволяя ему маскироваться, иногда даже под прикрытием благих намерений. Методы противодействия ему также развиваются, но, к сожалению, не столь быстро, как нам того хотелось бы. Казалось бы, извечная тема, о которой много было сказано, но научных исследований этой борьбы было проведено крайне мало. Авторы этой книги решили восполнить этот пробел, бросив своеобразный вызов всей области психологии, которая всегда старалась держаться в стороне от подобных этически спорных вопросов. Авторы предлагают фундаментальный анализ всевозможных проявлений зла, его форм, факторов (индивидуальных, социальных, ситуативных), последствий (как для самих инициаторов, так и для жертв, краткосрочных и долгосрочных), аргументируют причины появления и способы его избежать, затрагивают вопросы ответственности и мотивации, роли технологий и глобализации в распространении зла.

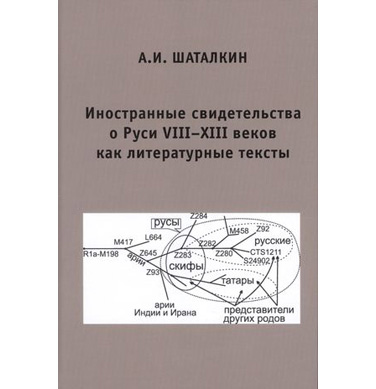

Шаталкин Анатолий Иванович. Иностранные свидетельства о Руси VIII–XIII веков как литературные тексты.

Книга посвящена родовой истории народов нашей страны. До XXI в. наука о человеке не располагала методами определения родов – монофилетических общностей людей, существующих во времени и связанных отношением кровного родства. В сравнительном изучении использовались горизонтальные классификации, основанные на исчислении сходств и различий людей, рассматриваемых в одно время или вне времени. Получаемые при этом выводы часто неправомерно расценивались как результаты изучения родов, описываемых через особый тип вертикальных классификаций. Обычно это связано со смешением отношений абстрактного сходства и реального родства. А это означает неправомочность полученных в этом случае выводов. Примером такого рода ошибочных заключений являются доказательства родства славян с балтийскими и германскими народами на основании их языкового сходства.

Скандинавский Рюрик не тестируем по положительным признакам в качестве представителя княжеского рода и в этом смысле представляет историографический фантом. Объективные данные по родовой организации народов России опровергают мнение западных авторов о германском происхождении князя Рюрика.

Показано, что татары в качестве завоевателей Руси, о которых писали зарубежные авторы, никого не обозначают, т.е. также являются историографическим фантомом. Напротив, татары русских источников предикативно тестируемы, причем в контексте своего положительного определения они не могут быть соотнесены ни с монголами, ни с половцами. В связи с такими выводами были проанализированы иностранные свидетельства участия монголов в завоевании Руси. Показано, что все они исходят из неверной посылки об отсутствии татар на территории Восточно-Европейской равнины до монгольского нашествия и, кроме того, противоречат друг другу в рассказах разных авторов. Западный сценарий порабощения населения Руси и Поволжья монголами делает родовую историю русского и татарского народов неправдоподобно короткой и не может быть принят также и по этой причине.

Керженцев Борис. Крепостное право в России: как это было: история, факты, свидетельства современников.

Книга посвящена одной из ключевых проблем отечественной истории. В ней впервые под одной обложкой собраны редкие материалы, прежде всего воспоминания современников – как помещиков, так и бывших крепостных, – а также фрагменты из документальных исследований и полицейских донесений. Вместе они формируют полное и объективное представление об эпохе, оказавшей решающее влияние на все сферы жизни страны и народа.

Во вступительной статье на основе современных исторических данных изложена краткая история возникновения и формирования крепостного права. Это результат исследовательской работы автора, основные положения которой опровергают устоявшиеся стереотипы и позволяют взглянуть на проблему возникновения и развития крепостничества в России совершенно по-новому.

Колесников Александр Антонович. Россия и Афганистан: миссии, экспедиции, путешествия.

Книга доктора исторических наук, профессора А.А. Колесникова и востоковеда-историка Афганистана, кандидата исторических наук, доцента Г.С. Харатишвили значительно расширяет круг материалов и источников, анализ которых позволяет исследовать конкретный вклад русских военных в изучение географии, этнографии и отдельных моментов исторического развития Афганистана второй половины XIX – начала XX в. Большое внимание в книге уделяется описанию путешествий, миссий и экспедиций, а также личностей самих путешественников.

Особое значение имеет публикация фактического материала поездок и экспедиций военных путешественников. Описание народов, населяющих Афганистан, их обычаев, быта, нравов по сегодняшний день представляет большую ценность, поскольку основные типы национального характера, традиционные виды занятий населения претерпели за прошедшее время весьма незначительные изменения.

Махнырев Антон Леонидович. 800-летие Москвы: великий праздник после Великой Победы.

800-летие Москвы… Такого масштабного, по сути, всемирного празднования своего юбилея Москва еще не знала… И был проведен этот великий праздник в 1947 г., спустя два года после Великой Победы, когда сама наша страна еще не оправилась от ужасных последствий войны. Как в капле воды, в 800-летнем юбилее Москвы отразились все величие и драматизм эпохи. О том, как зародилась и какой путь прошла идея празднования юбилея, как готовились к торжествам, какие смыслы вкладывали в коммеморативные мероприятия, какой общественный отклик 800-летие Москвы оставило в стране и за рубежом, как была увековечена память об этом событии, – обо всем этом расскажет книга историка Антона Леонидовича Махнырева.

Багдасарян Вардан Эрнестович. Советский Союз как цивилизация: от расцвета до заката.

В представленной книге история СССР рассматривается с позиций цивилизационной теории. Обосновывается положение о преемстве Советского Союза царской России в качестве российского государства-цивилизации. В коммунистической идеологии и советской системе жизнеустройства авторы видят преломление к эпохе модерна русского мессианства и общинной системы ценностей. Прорывы в истории XX столетия объясняются использованием государством цивилизационного ресурса, тогда как катастрофы – отступлением от идентичного российского цивилизационного фундамента.

Эммисон Майкл. Исследование визуального: теории и практика визуальной социологии.

Опираясь на теоретические традиции, такие разнообразные, как семиотика, этнометодология, символический интеракционизм и исследования материальной культуры, это издание обеспечивает бесценное руководство для исследователей, заинтересованных в проведении инновационных визуальных исследований. Наполненная упражнениями и проектами, эта книга сделает для специалистов легким проведение их собственного исследования с ограниченными ресурсами и бюджетом. Это издание также представляет полезные советы, которые сделают исследователей бдительными к важным этическим соображениям, жизненно важным в области визуальных исследований.

Боннер Александр Тимофеевич. «Неудобное» искусство = «Inconvenient» art: судьбы художников, художественных коллекций и закон.

Настоящая книга, возможно, является самым оригинальным сочинением известного российского правоведа профессора А.Т. Боннера. Его проблематика находится на грани изобразительного искусства и юриспруденции. Автор ведет речь о судьбах художников и коллекционеров, а также о предметах изобразительного искусства, так или иначе оказавшихся втянутыми в орбиту гражданского, арбитражного или уголовного судопроизводства.

В результате получился совершенно оригинальный сплав популярной работы и научного исследования.

В книге представлены образы ряда художников (Гюстав Курбе, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Пабло Пикассо и др.) не только как создателей всемирно известных шедевров, но и в качестве живых людей с их достоинствами, недостатками, а порой и пороками. Автору они оказались интересными потому, что их жизненный путь либо судьба их наследия в силу тех или иных обстоятельств оказались тесно связанными с различными судебными или полицейскими разбирательствами. В частности, на основе глубокого анализа писем Ван Гога и книги Гогена «Прежде и потом» предлагается достаточно убедительная версия событий, связанных с отсечением уха Ван Гога. Автор книги не согласен и с общеизвестной версией смерти художника, якобы произошедшей вследствие его самоубийства.

В работе обсуждаются и весьма острые и спорные проблемы реституции культурных ценностей, судьбы «трофейного искусства», состояния современного художественного рынка и некоторые другие явления, находящиеся на стыке права и истории искусства.

Рассматривая весьма яркие, нашедшие отклик в судебной и интеллектуальной среде сюжеты (дело по иску Марты Ниренберг к Правительству РФ об истребовании 17 картин, находящихся в российских музеях; дело по иску мадам Сент-Арроман к Лувру об истребовании картины «Вахканалия», предположительно принадлежащей кисти величайшего французского художника Никола Пуссена и др.), автор опровергает старые и убедительно обосновывает новые увлекательные версии некоторых событий из мира искусства. В частности, на основе материалов одного из уголовных дел разоблачается лживая и раскрывается подлинная история создания Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени.

При анализе этих и ряда других сюжетов в труде рассматриваются и чисто процессуальные вопросы (о судебной искусствоведческой экспертизе, законности, обоснованности и мотивированности судебного решения и др.).

Настоящее 3-е издание книги выходит в значительно обновленном виде по сравнению с двумя предыдущими. В него включен ряд новых параграфов, а многие другие разделы дополнены новым интересным материалом.

Помян Кшиштоф. Коллекционеры, любители и собиратели: Париж, Венеция XVI–XVIII века.

Польский и французский историк Кшиштоф Помян посвятил свою многолетнюю творческую деятельность исследованию концепций памяти и истории, в которых значения тех или иных предметов всегда играли ведущую роль. Настоящая книга, составленная из очерков 1970–1980-х гг., была впервые опубликована во Франции в 1987 г. и сразу же стала основополагающей для изучения истории коллекционирования, задав те фактические и теоретические рамки, в которых вели свою работу несколько последующих поколений ученых. К. Помян не признает принятых сегодня границ между собиранием произведений «изящных искусств» с одной стороны и прочих объектов – с другой, рисуя общую картину европейского коллекционирования с XVI по XVIII столетие. Он демонстрирует междисциплинарный характер истории коллекционирования, неразрывно переплетенной не только с историей искусства, науки, общества и политики, но и с антропологией, социологией.

Время решающих перемен: «звездный час» науки?

Современное человечество вступило во «время решающих перемен», когда технологические инновации принципиально меняют образ жизни людей и могут затронуть саму человеческую природу. Как наука может ответить на этот новейший вызов?

Данная книга посвящена научным, социальным и этическим проблемам применения НБИКС-технологий, глобальным трансформациям постковидной реальности, влиянию Интернета на мышление современного человека, соотношению нравственности и познания, этике генетики и нейроэтике. В статьях философов, биологов, социологов, психологов реализуется гуманистический подход к решению общечеловеческих проблем, у истоков которого стоял выдающийся ученый, академик И.Т. Фролов (1929–1999).

Тасич Владимир. Математика и корни постмодернистской философии.

Владимир Тасич родился в 1965 г. в Нови Сад, Югославия. С 1995 г. – профессор Университета Нью Брюнсвик (Канада). Обладает учеными степенями в области математики и философии. Одновременно является автором нескольких беллетристических произведений, сборников рассказов и романов.

Книга «Математика и корни постмодернистской философии» переведена на несколько европейских языков, а также на китайский.

В книге утверждается, что постмодернистская мысль знаменует собой не разрыв с историей идей, а продолжение дебатов об основаниях математики начала ХХ в. Среди поднимаемых тем – возникновение структурализма и постструктурализма, проблемы искусственного интеллекта, вопросы лингвистического детерминизма в историко-математическом контексте. Через призму этой концепции можно видеть, как аргументация Деррида близка критике Пуанкаре логики идентичности, а археология Фуко оказывается отпрыском формализма Гильберта, как проблема континуума оказывается в центре внимания математика Брауэра и романтической предшественницы постмодерна. Книга дает совершенно новое представление о судьбах структурализма, функционализма, деконструктивизма, объясняя кажущиеся непостижимыми доктрины постмодернистской мысли в парадоксально ясной математической перспективе.

Синельникова Елена Федоровна. Санкт-Петербургское философское общество (1897-1923).

Монография посвящена истории деятельности Санкт-Петербургского философского общества, существовавшего в 1897–1923 гг. Несмотря на относительно короткий срок функционирования, общество внесло весомый вклад в становление философии как самостоятельной науки в России. В состав общества входили не только известные философы: В.С. Соловьев, А.И. Введенский, Э.Л. Радлов, Н.О. Лосский, Н.Г. Дебольский и др., но и яркие представители других наук: В.М. Бехтерев, И.П. Бородин, А.С. Фаминцын, С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, С.А. Жебелев, М.И. Туган-Барановский, Н.И. Кареев, А.Ф. Кони, О.Д. Хвольсон и др. Время деятельности общества совпало со сложным периодом в истории страны – эпохой войн, революций и мощных социальных потрясений. Все это в полной мере отразилось на характере и результатах его работы.

Книга является итогом тщательного изучения основных сторон, форм и методов функционирования Санкт-Петербургского философского общества. На конкретном историческом материале показаны динамика взаимоотношений этой общественной организации с государственной властью; особенности процесса институционализации философии в России; роль и значение философских знаний в формировании социально-культурного пространства России. В основу монографии положен комплекс разнообразных по своему составу и содержанию исторических источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

От кунсткамеры к травопознанию: развитие ботаники в России в первой половине XVIII века.

Книга содержит подробные сведения о первых ботанических, аптекарских (медицинских) садах, ботанических библиотеках, первых собирателях растений в России и коллекциях гербариев.

В издании рассматривается развитие русской ботаники в начале XVIII в. Петр Великий заложил фундамент российской естественной науки, создав Кунсткамеру. Главным хранителем ее стал лейб-медик императора Роберт Арескин, который осуществил интеграцию ценнейших европейских коллекций и создал собственный гербарий растений, представляющих флору окрестностей Москвы (1709). Он же пригласил в Россию Даниэля Готлиба Мессершмидта, чье путешествие в Сибирь проявило его как гениального разностороннего ученого, определившего продуктивность экспедиций Петербургской Академии наук. Приглашенный самим Петром в Россию Иоганн Христиан Буксбаум был одержимым исследователем флоры, которую ему пришлось изучать в Османской империи. Итогом стали пять томов «Восточных центурий», в которых особое внимание уделено споровым растениям. Академик Иоганн Амман прибыл в Россию, уже имея опыт работы в первоклассных европейских травохранилищах. В основанном им ботаническом саду Академии наук произрастали редкие виды растений, получаемые от иностранных и русских корреспондентов, а также выращивались из семян сибирские растения, присылаемые в Петербург участниками Великой Северной экспедиции. Они составили основу его монографии «Stirpium rariorum…». В издании также рассматривается деятельность известных ботаников Траутготта Гербера и Иоганна Георга Сигезбека, имеются разделы о ботанических библиотеках Мессершмидта и Аммана, приведен очерк о медицинских и ботанических садах первой половины XVIII в.

Доув Мартина. Психология мошенничества.

Эта книга представляет собой увлекательное исследование современной чумы интернет-мошенничества, мошенничества с электронной почтой и персонального мошенничества, столь часто нацеленного на наиболее уязвимые слои общества. Написанная доступным стилем, книга сочетает в себе личное и научное. Пересказывая повседневные примеры, книга предлагает увлекательный рассказ о том, как мы становимся жертвами мошенничества и воровства и страдаем от их эмоциональных последствий, потому что не можем распознать ловушки обмана. Автор анализирует доказательства и, опираясь на научную теорию, призывает читателя учиться и готовиться выявлять мошенничество вместо того, чтобы поддаваться ему.

Родосский Николай Андреевич. Постправда или фейк: проблема истины в социальных медиа.

Издание посвящено проблеме истины в социальных медиа. Автором проведен ретроспективный анализ проблематики истины в свете понятия медиа в истории философии и реконструирована линия развития философии киберкультуры, сопутствовавшей созданию и становлению интернета на ранних этапах, а также на стадиях Веб 1.0 и Веб 2.0 (кибернетика, киберноосферизм, философская культура диджерати, постгуманизм). Рассмотрены формирование и характеристики цифрового субъекта как основного производителя и потребителя информации в условиях социальных медиа, отмечены особенности современной цифровой идентичности, а также этические и антропологические отличительные черты цифрового субъекта. Описаны принципы функционирования виртуальных сообществ и деятельность троллей – специфических производителей и ретрансляторов фейковой информации в эпоху социальных медиа. Проанализированы основополагающие концепты, описывающие проблему правды в рамках цифровой культуры социальных медиа: постправда, фейки, шитпостинг, эхо-камеры, пузыри фильтров.

Седакова Ольга Александровна. Мудрость Надежды и другие разговоры о Данте.

Книга Ольги Седаковой продолжает ее же книгу «Перевести Данте», однако это уже не вопросы перевода Данте на русский, а разговор о его «врожденной и неутолимой жажде понимать», о Данте-мыслителе и поэте-теологе.

Книга разделена на три части. В первом разделе собраны работы, непосредственно связанные с «Божественной Комедией». Среди них особо отметим впервые публикуемое эссе «Круг, крест, человек», посвященное равеннскому Данте и его антропологии, неожиданно созвучной раннехристианской мысли. Во второй раздел входят работы об итальянском контексте Данте и о присутствии Данте в русской поэзии. Третий небольшой раздел включает в себя переводы фрагментов из «Новой Жизни» и возвращает нас к началу дантовского пути. Все переводы с итальянского и других языков выполнены автором. Почти все эссе, вошедшие в книгу, публикуются или впервые по-русски, или вообще впервые.

Включая в свою мысль опыт многих читателей и исследователей-дантологов, поэтов, философов, теологов, книга Седаковой представляет собой глубоко личное и во многом неожиданное прочтение «Божественной Комедии». В диалоге с таким грандиозным и провокационным собеседником, как Данте, автор выдвигает на первый план темы, важные для нее как для поэта, филолога и мыслителя: надежда и воля, мудрость и причина, геометрия и плоть, сотворенность и свобода.

Любимова Анна А. Свадьбы мира от Нигерии до Ямала.

У героини, которая выходит замуж, семь бабушек, и живут они в разных концах света. И конечно же, каждая бабушка считает, что свадьба внучки должна быть самой роскошной, веселой и правильной! Только вот правила в разных культурах очень отличаются…

Эту историю Анна Любимова превратила в яркий и увлекательный путеводитель по свадебным традициям народов мира – прошлого и настоящего. Читатель узнает, откуда растут корни таких привычных обрядов и ритуалов, как справляют свадьбы в пустыне и тундре, в Лондоне и Париже, как вступали в брак короли и крестьяне много веков назад, а самое главное – как прошлое переплетается с настоящим и сколько на самом деле общего между очень далекими друг от друга традициями.

Бывает ли свадебное платье красным? А черным? А… шубой? Почему китайские невесты наступают на седла, армянским на плечи кладут лаваш, а берберских зашивают в мешки? Может ли человек жениться на море? Кто и от кого на самом деле прячется за фатой? Почему в одних странах на свадьбе стреляют, в других – плачут, в третьих – прыгают и кричат, и от этого все только больше радуются?

Эта книга – настоящее свадебное путешествие от Нигерии до Ямала на машине времени! Вместе с героиней, внучкой семи бабушек, читатель побывает в гостях у разных культур и эпох, поймет настоящий смысл таинственных обрядов, узнает, какие пирожки подавали на пирах в древности, и навестит самые знаменитые и необычные свадьбы на свете.

Язык одежды: текстура телесности: красота – это просто насмешка?

Язык моды, ее разнообразные функции как средства коммуникации и ее хитросплетения с дискурсами науки и искусства – предмет этой книги. Собранные здесь статьи показывают актуальную значимость интердискурсивного культурального предмета моды на одежду в различных дисциплинах и его многообразные переплетения с художественными подходами. Они рассматривают взаимосвязи моды и (пост-)модерна в литературе, изобразительном искусстве и фильмах, а также их социальные последствия. При этом разрабатываются новые подходы к моде, которая как транскультуральное явление расположена между искусством и коммерцией, так же, как и между музеем и рынком.

Хьюитт Пол Л. Перфекционизм: концепт, ассессмент и лечение.

Книга представляет модель перфекционизма в качестве ключевого фактора уязвимости, который лежит в основе многих форм психопатологии. Эффективное лечение должно выходить за грань снижения симптомов и включать базовые механизмы, которые и вызывают страдания пациента. Перфекционизм – это борьба с самим собой. Психическая цена этой борьбы может быть огромна и ведет людей к глубокой депрессии, проблемам со здоровьем и даже суициду. Хорошо известно, что перфекционистам очень трудно помочь и организовать эффективное лечение, поэтому яркие примеры из практики авторов невероятно полезны для терапевтического процесса.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Специалисты Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашают за новыми книгами. В нашей подборке, которую мы обновляем по мере поступления новинок каждые три месяца, вы можете познакомиться с зарубежными и российскими бестселлерами, книгами – лауреатами международных и национальных литературных премий, книгами из серии «Эксклюзивная классика». Книги, поступившие в фонды библиотеки, есть и в электронном виде. Любое из представленных в нашей подборке изданий вы можете почитать в электронной библиотеке «ЛитРес», заглянув в наш виртуальный читальный зал. Для доступа к библиотеке «ЛитРес» достаточно создать аккаунт в Личном кабинете и, заполнив вкладку «Профиль», запросить логин и пароль к «ЛитРес». Ответ на запрос придет в течение одного рабочего дня на ваш e-mail.

Приглашаем:

– за бумажными книгами – в отдел читальных залов (пр. Ленина, 14а, тел. 335 68 53, электронная почта ochz@libsmr.ru) и в отдел абонемента (ул. Мичурина, 58, тел. 336 24 88, электронная почта abonement@libsmr.ru).

– за электронными книгами – в виртуальный читальный зал, справки по регистрации и работе в виртуальном читальном зале СОУНБ по тел. 335 68 53 или электронной почте ochz@libsmr.ru.

Читайте с удовольствием!

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов «cookie» и других похожих технологий, а также платформы для связи с клиентами Jivo и сервиса «Яндекс. Метрика», «Яндекс Метрика для приложений» (AppMetrica), которое является частью политики ГБУК «СОУНБ» в отношении обработки персональных данных . Вы всегда можете отключить Cookie-файлы в настройках Вашего браузера